Décès de Jerry Rawlings : « Comment j’ai sauvé le Ghana », l’entretien accordé à JA en 1997

L’ancien président ghanéen Jerry John Rawlings est décédé ce 12 novembre à Accra. En janvier 1997, à peine réélu pour un second mandat, il avait accordé un long entretien à Jeune Afrique, que nous republions aujourd’hui.

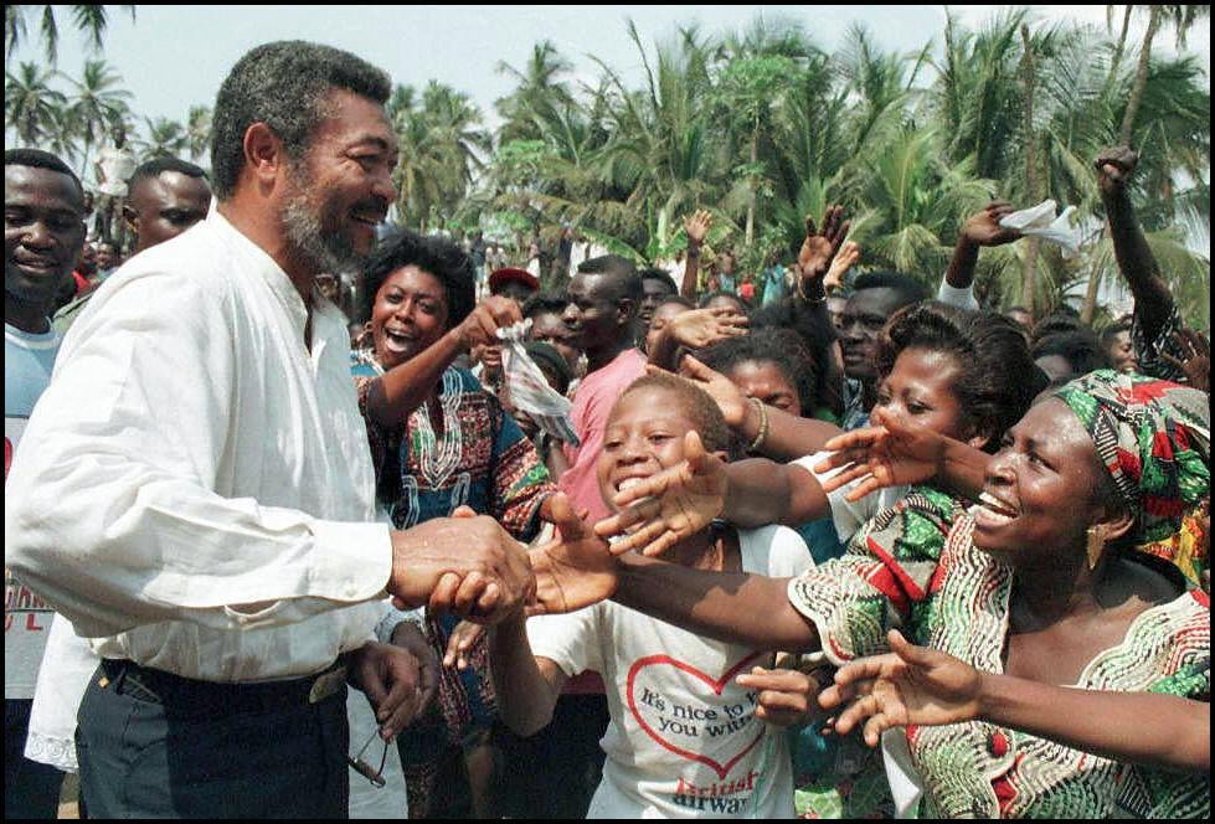

Jerry Rawlings, lors d’un meeting de campagne pour la présidentielle de 1996 à Accra, à l’issue de laquelle il a été réélu à un second mandat. © ISSOUF SANOGO / AFP

Il n’est jamais à court de mimiques, d’éclats de rire, de silences expressifs et, surtout, de formules chocs. Jerry John Rawlings, » J.J. » pour ses compatriotes, est un régal pour tout journaliste que rebute la langue de bois si souvent pratiquée par les dirigeants africains. C’est l’un des rares que les faiseurs d’images qui parcourent le continent ne sont pas parvenus à dompter.

Le temps non plus n’a pas eu prise sur lui. Physiquement, il est resté presque le même, malgré un collier de barbe légèrement blanchi et quelques kilos superflus : il était plus mince lorsque, le 15 mai 1979, il fit irruption sur la scène politique ghanéenne, à la tête d’une mutinerie. Quelques jours plus tard, le 4 juin, ce métis de père écossais et de mère ghanéenne se retrouvait, presque malgré lui, à la tête de l’État. Dès le mois de septembre, il cédait le pouvoir au conservateur Hilla Limann, mais, devant la persistance des « magouilles », tentait, et réussissait, en décembre 1981, un nouveau putsch.

À l’époque, il se présentait volontiers comme un « révolutionnaire ». Pourtant, dès 1982, il n’a pas hésité à nouer une idylle, que certains ont jugé contre nature, avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international : son pays a été le premier à jouer la carte de l’ajustement structurel.

J.J. s’est-il embourgeoisé, comme l’affirment ses détracteurs ? Depuis l’instauration, en 1992, de la IVe République, qui a permis la création de plusieurs partis politiques et la libéralisation de la presse, le chef de l’État ghanéen est la cible d’attaques convergentes. On lui reproche, entre autres, sa gestion, le rôle politique joué par son épouse. Nana Agyeman Rawlings, ou encore le train de vie de ses collaborateurs…

Un président loin du faste

Pour ce qui le concerne, Jerry Rawlings est loin de vivre dans un décor fastueux. Ses appartements privés, à la présidence, sont fort modestes. Situés au dernier étage d’une vieille bâtisse récemment repeinte en blanc, on y accède par un étroit escalier. Cet ancien fort, construit au XVIe siècle et agrandi au fil des ans, est un condensé du passé colonial du pays. Des Danois, des Hollandais, des Portugais et des Britanniques, tous attirés par le commerce de l’or, de l’ivoire, de l’huile de palme et des esclaves, ont en effet contribué à sa construction.

Les Ghanéens l’appellent le Castle, le Château. Situé dans le quartier résidentiel d’Osu, à Accra, en bordure de l’océan Atlantique , il est désormais le siège des services présidentiels. Cinq soldats montent la garde à l’entrée des appartements du chef de l’État. Quelques objets trahissent les goût s du maître de s lieux : des vélos de course, un punching-ball… Le salon est simple. Pas de lambris dorés. Deux fauteuils noirs en cuir sont disposés autour d’une petite table où trônent trois téléphones et, en désordre, des livres ainsi que de nombreux journaux. Un poste de télévision pour les nouvelles. Sur les murs, outre un tableau, des photos de l’épouse du président et de leurs quatre enfants – trois filles et un garçon. « Sa fille aînée entre à l’université cette année, et, bien qu’elle ait reçu quatre offres de bourse étrangère, les opposants exigent qu’elle fasse ses études au pays, confie un membre de son entourage. Pourtant, la plupart des dirigeants de l’opposition ont, eux, inscrit leurs enfants dans de prestigieuses universités étrangères. »

En survêtement, le Jerry Rawlings qui nous reçoit ce jeudi 16 janvier 1997 est au mieux de sa forme. Même s’il lui faut, de temps à autre, appliquer un glaçon sur ses yeux pour combattre la fatigue. C’est un homme heureux. Le 7 décembre 1996, les électeurs lui ont confié, avec 57,6% des suffrage s exprimés, un second mandat présidentiel de quatre ans. Son parti, le Congrès national démocratique (NDC), a raflé 133 des 200 sièges à pourvoir à ‘Assemblée nationale.

Redressement économique

En ce début de 1997, le Ghana a de nombreuses raisons d’être à la fête. À partir du 6 mars, il célèbre le quarantième anniversaire de son indépendance, obtenue de haute lutte, en 1957, par Kwame Nkrumah. L’ancienne Gold Coast ouvrai t ainsi la voie à la décolonisation de l’Afrique noire. Ce rôle de pionnier, l’équipe au pouvoir entend le marquer avec d’autant plus d’éclat cette année que le contexte politico-économique s’y prête. L’économie nationale s’est progressivement redressée : le taux de croissance est aujourd’hui de 5%. Finies les pénuries alimentaires et les files d’attente devant les stations d’essence. Grâce au cacao et à l’or, les deux principales richesses du pays, les rentrées de devises sont en augmentation, et la monnaie nationale, le cedi, s’est à peu près stabilisée.

Les investissements extérieurs affluent. Pourtant, les dirigeants de l’opposition contestent la réalité du redressement économique. John Kufuor, le rival malheureux de Rawlings à la présidentielle, souligne ainsi qu’après quinze ans d’ajustement structurel le salaire moyen mensuel reste inférieur à 500 dollars. Le taux de chômage est élevé, l’inflation avoisine les 50% et la dette extérieure représente près de 80% du produit national brut (PNB). Les électeurs ne l’ont pas suivi. Les populations rurales ont voté en majorité pour Rawlings, sans doute parce qu’il a placé le développement des campagnes au premier rang de ses priorités. Dans les villes, où l’opposition recrute le gros de ses troupes, seules quelques voix s’élèvent encore pour remettre en question les progrès enregistrés par la démocratie constitutionnelle.

État de grâce

En même temps que le président de la République, les dernières élections ont permis de mettre en place un Parlement pluraliste, ce qui devrait permettre d’engager un vrai débat politique. Il y a quatre ans, l’opposition, mécontente du déroulement du scrutin présidentiel du 3 novembre 1992, avait boudé les législatives… La justice et la presse ont gagné en vitalité. Les juges assument davantage leurs responsabilités : ils n’ont pas hésité à ouvrir des enquêtes contre plusieurs collaborateurs du président, soupçonnés de fraude. Le monopole du secteur public dans l’audiovisuel a pris fin et de nombreux journaux ont été créés. Dynamiques et bien informés – dans la tradition de la presse anglophone -, ils ne répugnent hélas pas toujours aux attaques personnelles.

Autre symbole de la montée en puissance du Ghana : l’état de grâce que connaît actuellement sa diplomatie. L’élection, à la fin de décembre, de Kofi Annan, un fils du pays, au poste de secrétaire général de l’ONU, en est l’illustration. Si chacun reconnaît les mérites du successeur de Boutros Boutros Ghali, rares sont ceux qui savent l’action efficace menée, pendant la campagne électorale onusienne, par le calme Dr Obed Assamoah, ministre des Affaires étrangères, et par son adjoint, le très compétent Dr Mohamed Ibn Chambas, que ses compatriotes ont d’ailleurs désigné, dans un sondage, « meilleur ministre de l’année 1996 ». Le président Rawlings n’a pas non plus ménagé ses efforts pour mobiliser ses pairs africains, notamment l’Ivoirien Henri Konan Bédié et le Sénégalais Abdou Diouf, derrière la candidature d’Annan.

J.J. s’est assagi. Il n’hésite pas à corriger les textes dans lesquels ses collaborateurs tentent de le mettre en vedette. « Il faut, leur dit-il, reconnaître les mérites des autres. » Bon élève de l’ajustement structurel et promoteur d’une démocratie à qui l’on peut reprocher sa coloration kaki mais dont les progrès sont réels, le Ghana revient de loin. Il n’est pourtant pas définitivement sorti du tunnel, Rawlings en est le premier conscient. Les défis qu’il va devoir affronter : la réduction du chômage dans les villes, la poursuite du développement rural, la lutte contre l’inflation et, surtout, contre la pauvreté, que les bons résultats macro-économiques n’ont pas fait disparaître.

Jeune Afrique : Vous avez pris le pouvoir par les armes à deux reprises, en 1979 et 1981. Depuis 1992, vous le détenez par la grâce des urnes. Seriez-vous devenu un pilier de l’establishment ?

Jerry John Rawlings : Je ne sais quoi vous dire ! [Rires] Le fusil et le bulletin de vote se complètent.

Qu’entendez-vous par là ?

Nous ne sommes pas intervenus militairement, en 1979 et en 1981, par goût du pouvoir. C’est la détérioration du climat socio-économique qui a conduit les militaires, au Ghana et ailleurs, à s’impliquer dans le jeu politique. Et ces interventions, je le regrette, continueront tant que les gouvernements ne parviendront pas à moraliser la gestion des affaires publiques. Il doivent être les premiers à respecter les lois. Comme on le dit en Afrique : le poisson pourrit d’abord par la tête !

L’intégrité est donc un critère déterminant de la bonne gestion d’un pays.

Bien s’informer, mieux décider

Abonnez-vous pour lire la suite et accéder à tous nos articles

Les plus lus

- Cyril Ramaphosa réélu président grâce à un accord entre l’ANC et la DA

- Au Burkina Faso, la confusion règne autour d’Ibrahim Traoré

- Hajj 2024 : des millions de pèlerins et des milliards de dollars de bénéfice

- Au Sénégal, la nouvelle vie des ex-ministres de Macky Sall

- Comment expliquer le « vote xénophobe » des Français d’Afrique ?