Black Lives Matter – Le « blackface » : histoire d’une mascarade

En France et aux États-Unis, la très ancienne pratique du maquillage en noir, d’abord innocente, est devenue insultante. Dans son dernier ouvrage, Serge Bilé raconte comment tout a dérapé.

Un acteur du Minstrel Show, aux Etats-Unis, en 1964. © Popperfoto via Getty Images/Getty Images

En décembre 2017, le footballeur français Antoine Griezmann se grime en Noir, s’affuble d’une perruque afro et d’un maillot de basketteur de la NBA. La photo, postée sur Twitter, provoque immédiatement un tollé. Le sportif a beau l’effacer et s’excuser de sa maladresse, le mal est fait. La plupart des internautes voient là un énième cas de blackface, une pratique qui a une origine géographique et historique précise : elle est apparue aux États-Unis au XIXe siècle dans les minstrel shows. Ces spectacles visant à moquer les Noirs ont disparu dans les années 1930, mais la pratique, elle, s’est infiltrée dans la culture populaire occidentale.

Dans son dernier ouvrage, le journaliste franco-ivoirien Serge Bilé, historien autodidacte (on lui doit, notamment, Noirs dans les camps nazis), ne se livre pas à une attaque polémique du blackface. Il cherche à comprendre d’où il vient et, singulièrement, s’intéresse aux circonstances dans lesquelles des Français, hommes du peuple ou dirigeants, se fardaient en noir.

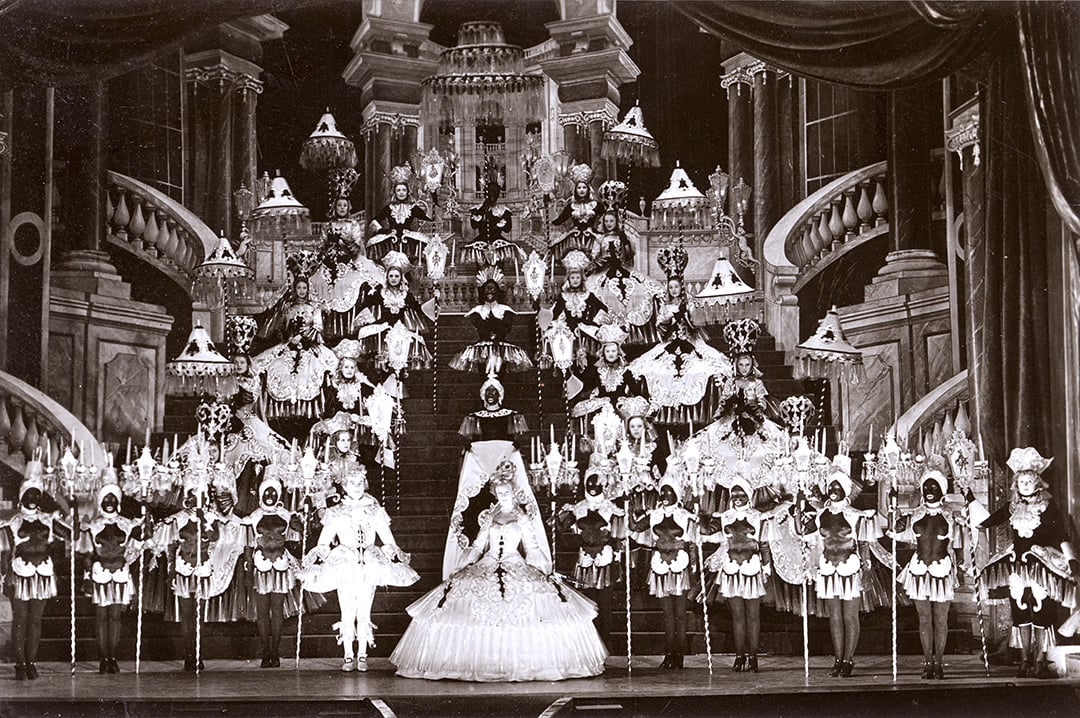

Acteurs grimés en noir, aux Folies Bergère, à Paris, dans les années 1920. © MARY EVANS/SIPA

Son ouvrage fourmille d’exemples surprenants. En 1525, François Ier, emprisonné à Madrid peu après la défaite de Pavie, mit au point un projet d’évasion : se faire passer pour l’esclave noir chargé de nettoyer quotidiennement la cheminée. Dénoncé par un valet de chambre, il échoua. Dans divers spectacles, Louis XIV incarna un Maure ou un négrillon au visage teint de bistre. Et Napoléon apparut pour sa part à une fête « déguisé en Nègre et [marchant] devant le quadrille, en sonnant une sorte de trompe… »

Moquer, dénigrer

La thèse de l’auteur, qui étonne, avouons-le, c’est qu’un lien existe entre ces maquillages vieux de plusieurs siècles et les blackfaces contemporains. « Pour comprendre le présent, il faut connaître le passé, estime Serge Bilé. Je ne dis pas qu’il y a une filiation directe entre François Ier et Griezmann. Je pense, en revanche, qu’une pratique innocente a fini par banaliser quelque chose. Elle a été remplacée, après l’esclavage, par une envie de se moquer, de dénigrer. Et de façon très surprenante, alors que les États-Unis accueillent des minstrel shows, l’on joue en France des spectacles où l’on rit aux dépens des Noirs, caricaturés dans des vaudevilles ou des films, avec l’envie manifeste de blesser. »

Couverture du livre de Serge Bilé. © DR

L’auteur cite l’exemple, parmi d’autres, de Malikoko, roi nègre. Dans cette pièce, à l’affiche du théâtre parisien du Châtelet en 1919, un acteur blanc barbouillé en noir incarnait un souverain pour lequel étaient chorégraphiées de « pittoresques danses nègres ». Comme l’écrit à juste titre Serge Bilé, les spectateurs préféraient alors se gausser d’une « prétendue sauvagerie africaine » que de s’interroger sur la barbarie occidentale, un an après l’une des guerres les plus effroyables qu’ait connues l’Europe… C’est à l’aune de cet Autre méconnu, de ce Noir fantasmé proche de l’animal, que le Blanc pouvait enfin s’imaginer civilisé.

« Droit à la caricature »

Représentations d’Eschyle à la Sorbonne, bal de la Nuit des Noirs… Serge Bilé décortique les polémiques récentes en revenant aux sources historiques, de l’Antiquité au XVIIe siècle pour le carnaval de Dunkerque. S’il entend les arguments des carnavaleux, qui invoquent un « droit à la caricature », l’auteur s’étonne qu’un Blanc au visage noirci et aux lèvres grossièrement peintes en rouge, chargé de colliers d’osselets et coiffé de plumes ne comprenne pas qu’il peut blesser. « On commence par banaliser l’offense, puis on banalise l’offensé », observe-t-il.

Al Jolson dans « The Jazz Singer », d’Alan Crosland, en 1927. © GAB Archive/Redferns/Gettyimages

La dernière phrase du livre est laissée à un auteur blanc, le sociologue Éric Fassin. « Je me suis dit que si un homme qui n’était pas noir rejoignait ce que je pense il pouvait être un frère de réflexion », note Bilé. « Être noir, écrit Fassin, ce n’est pas un déguisement, ce n’est pas pour rire. Ça ne s’enlève pas avec de l’eau. Être noir, c’est une condition humaine, prise dans une histoire raciale. »

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles