Le grand gâchis de l’hydroélectricité en Afrique

Les fleuves du continent représentent un potentiel considérable et sous-exploité : une énergie propre et parmi les moins chères au monde. Mais pour les États, la construction d’un barrage est un long, très long parcours semé d’embûches…

Le site d’Inga, en RD Congo, est l’un des plus grands gisements hydrauliques au monde, avec plus de 43 000 MW potentiels. Mais seuls 1 700 MW sont aujourd’hui installés. © Jean-Luc Dolmaire pour Jeune Afrique

Le chiffre est sidérant. Si le fleuve Congo, le Zambèze, la Volta ou encore le Nil s’écoulent naturellement à travers le continent et pourraient lui fournir de précieux mégawatts (MW), « seulement 5 % du potentiel hydroélectrique de l’Afrique est utilisé », nous confirme en marge de l’Africa Energy Forum – qui s’est tenu à Dubaï du 8 au 11 juin – Alex Rugamba, responsable de ce secteur à la BAD. Un mois plus tôt, à Abidjan, lors des Assemblées générales de cette institution, le président ivoirien, Alassane Ouattara, a qualifié cette situation d’ »inacceptable » alors même que l’accès à l’énergie est l’une des préoccupations majeures sur l’ensemble du continent.

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’eau pourrait lui apporter 300 GW d’électricité. Soit l’équivalent de ce que peuvent produire 300 réacteurs nucléaires. À elle seule, la RD Congo a répertorié 200 sites, représentant 100 GW. Malgré les gisements importants présents en Afrique centrale mais aussi en Afrique de l’Ouest et en Afrique de l’Est, plus de 70 % de la population du continent reste plongée dans le noir.

Aubaine

Puissante et prévisible (contrairement au solaire ou à l’éolien), l’hydraulique peut être utilisée comme énergie de base d’un réseau électrique, permettant ainsi d’éviter les délestages ou d’alimenter plus aisément des industries ou des mines, très consommatrices d’électricité. Surtout, elle ne nécessite pas de combustibles, une aubaine dans un monde marqué par la variation des cours des hydrocarbures. Enfin, elle est plus respectueuse de l’environnement que le gaz ou le charbon, qui produisent des gaz à effet de serre. Mais malgré tous ces atouts, les États africains peinent à développer cette énergie.

Pourquoi ? D’abord en raison du coût de la construction des barrages. « Dès qu’un projet dépasse 100 MW, le budget est généralement supérieur à 500 millions d’euros », avance un expert. Soit en moyenne 50 % de plus qu’une centrale thermique, à gaz ou à charbon. La construction de ces imposants ouvrages de béton peut en effet impliquer la réalisation de canaux, de routes, de lignes haute tension, etc. « On l’oublie souvent, mais le volet BTP revient particulièrement cher en Afrique car il faut importer la majorité des matériaux de construction », souligne Gad Cohen, associé chez Eleqtra, société spécialiste du développement, de la construction et de l’exploitation d’infrastructures énergétiques. Résultat : même si une fois construites et amorties ces infrastructures peuvent délivrer un kilowattheure dont le prix n’excède pas 5 F CFA (0,008 euro), elles attirent peu d’investisseurs.

Le projet Renaissance, en Éthiopie, est le seul mégabarrage actuellement en construction en Afrique. © Tiksa Neger/Reuters

Ces derniers peuvent être d’autant plus réfractaires que la phase de « développement » du projet est particulièrement longue et onéreuse dans le domaine de l’hydraulique. Cette étape, qui peut représenter 20 % du coût total, comprend tous les travaux préparatoires, depuis l’idée jusqu’à la pose de la première pierre. Il faut étudier avec précision le débit et la régularité de l’eau, la géologie du site, les besoins en électricité mais aussi décrypter l’environnement économique et juridique. Un processus qui s’étend sur une dizaine d’années (contre quatre ans en moyenne pour une centrale thermique). Et qui reste incertain. Car, à son terme, le projet peut être abandonné faute de résultats convaincants. En Ouganda, près de vingt ans se sont écoulés entre le lancement des études pour le barrage de Bujagali et sa mise en service, en 2012.

Équation complexe

Rémunérer des experts pendant plusieurs années implique de disposer d’une large trésorerie. Les États confient donc cette tâche à des développeurs, dans le cadre de partenariats public-privé (PPP). « En Afrique, peu d’entre eux ont la capacité et le temps pour porter de tels projets. En particulier les fonds d’investissements, qui ne travaillent pas sur un si long terme », note Bertrand de la Borde, responsable du département infrastructures de la Société financière internationale (IFC). La Banque mondiale, indique-t-il, a créé à cet effet un fonds de développement, InfraVentures, qui travaille sur les barrages de Kenié, au Mali, et de Nachtigal, au Cameroun.

Mais même si cette phase de développement s’avère concluante, tout n’est pas gagné. Le montage financier reste un autre défi majeur pour ces ouvrages, qui fonctionneront pendant plus de trente ans… et dont l’État, à travers des sociétés publiques peu solvables, est le principal client.

« L’hydraulique est financièrement risqué car les compagnies nationales ne sont pas bancables », poursuit Gad Cohen. L’expert souligne la complexité de l’équation : plus le barrage est grand, plus son financement est important et risqué. Mais dans le même temps, les plus grands projets permettent à la fois de faire des économies d’échelle (le coût unitaire de production est moins élevé) et d’espérer combler plus rapidement le déficit énergétique criant. Difficile, donc, de s’en détourner. Notamment pour les banques de développement, rouages essentiels de ces projets.

À lui seul, Inga cristallise tous ces désagréments. Hors normes, le site hydraulique, d’une capacité de 43 200 MW, doit être construit en plusieurs phases près de l’embouchure du fleuve Congo, le deuxième plus grand d’Afrique. Mais la première tranche, représentant 4 800 MW, donne déjà du fil à retordre aux acteurs impliqués. Et ils sont nombreux : États (Afrique du Sud et RD Congo), miniers du Katanga, bailleurs internationaux, conseils juridiques et techniques…

« Ce site a le plus grand potentiel hydroélectrique du monde, qui n’en ferait pas son projet phare ? » glissait récemment, avec un sourire, une source proche du dossier. Déterminées, les autorités congolaises multiplient les démarches. Elles ont mis sur pied une « force opérationnelle » consacrée à Inga, veulent lancer l’appel d’offres d’ici à la fin de l’année et désigner dès 2016 le vainqueur parmi les trois consortiums déjà présélectionnés de longue date (le canadien SNC-Lavalin, l’espagnol ACS et le chinois Three Gorges Corporation).

Les embûches à la réalisation des projets hydroélectriques en Afrique sont nombreux et peuvent paraître insurmontables.

Mais les embûches sont nombreuses et peuvent paraître insurmontables. À commencer par la rédaction du contrat d’achat d’électricité. La Société nationale d’électricité (Snel) de la RD Congo, qui devrait acheter l’équivalent de 1 000 MW environ, est peu solvable. Et pour l’Afrique du Sud, qui attend 2 500 MW, transporter cette énergie à travers quatre pays sera une opération diplomatiquement complexe. « Comment va-t-on pouvoir justifier de faire passer des lignes à haute tension au-dessus de la tête des habitants de l’Angola et de la Namibie sans rien leur donner en échange ? » s’interroge un opérateur africain. Enfin, si les entreprises minières du Katanga sont prêtes à s’engager à hauteur de 1 300 MW, elles sont réticentes à le faire sur plusieurs décennies. « Le cours des minerais peut s’effondrer d’une année à l’autre, allant jusqu’à compromettre leur exploitation », explique un expert de l’énergie.

Jeter l’éponge

Certes, Inga est un exemple extrême. Mais les plus petits ouvrages rencontrent également des difficultés, comme le projet de Ruzizi III (147 MW) entre la RD Congo et le Rwanda. Trois ans après avoir remporté l’appel d’offres pour son développement et sa construction, le consortium formé par Industrial Promotion Services (IPS), filiale du groupe Aga Khan, et l’américain Sithe Global, filiale du fonds Blackstone, serait sur le point de jeter l’éponge en raison de coûts trop élevés. Une décision politiquement très sensible, car l’installation doit alimenter le Burundi, le Rwanda et la RD Congo.

Mais tout n’est pas perdu. Malgré ces multiples obstacles, des barrages sont actuellement en construction. Les bailleurs de fonds institutionnels, qui doivent atteindre des objectifs de plus en plus contraignants en matière d’énergie propre, sont plus impliqués que jamais. Ils soutiennent plusieurs projets relativement avancés comme le barrage de Sambangalou, au Sénégal, ou de Batoka Gorge, à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie.

Mais en raison de leurs exigences environnementales et sociales, qui peuvent ralentir les opérations, certains projets leur échappent. Les compagnies chinoises, capables de proposer des solutions clé en main, du financement à la construction, en ont raflé une bonne poignée ces dernières années. Le colossal barrage de la Renaissance – 8 milliards de dollars pour une capacité de 6 000 MW -, actuellement en construction sur le Nil bleu, est quant à lui majoritairement financé par les citoyens éthiopiens à travers les prélèvements d’impôts et la souscription d’obligations. Un modèle totalement atypique.

Enfin, les projets les plus modestes sont peut-être ceux qui profiteront le plus rapidement aux populations. Ces petits barrages dits « au fil de l’eau », qui n’impliquent pas de former une retenue, font l’unanimité. « Ils ne posent aucun problème du point de vue environnemental et peuvent être utilisés pour alimenter des systèmes hors réseau dans les zones rurales », plaide Alex Rugamba, de la BAD, avant d’ajouter : « Mais il faut réaliser les deux, petits et grands projets, sinon le déficit énergétique ne sera jamais comblé. »

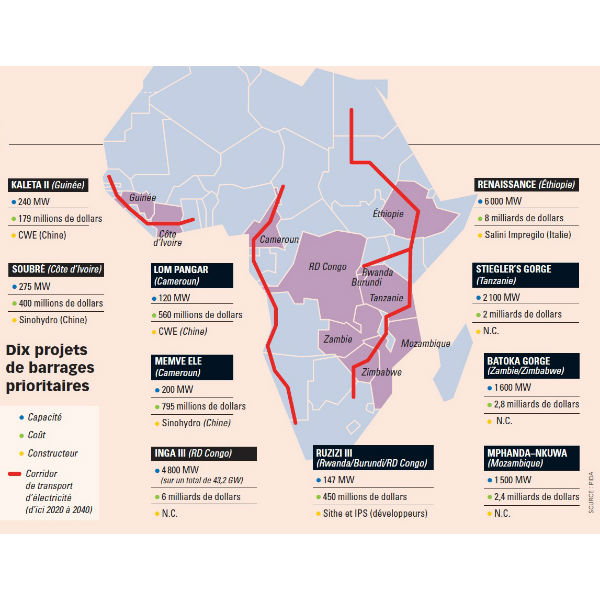

Dix projets de barrages prioritaires. © J.A.

Le scandale de la maintenance

Même l’Agence internationale de l’énergie (AIE) s’en est émue dans un rapport consacré au continent : « En raison d’un manque de maintenance et de la variabilité du niveau de l’eau, seule la moitié des capacités des barrages d’Inga I et II [en RD Congo] est disponible. » Cela représente une perte de 900 MW pour le pays. Un comble quand on sait qu’une grande partie de la population congolaise n’a pas accès à l’électricité. Une opération de réhabilitation a ici été entreprise, mais le phénomène touche de nombreux sites, d’un bout à l’autre du continent, comme Garafiri, en Guinée, et Itezhi Tezhi, en Zambie. Le plus souvent, ce ne sont pas les compétences qui manquent, mais le budget.

« De nombreuses sociétés nationales sont en faillite, et le premier poste qui est sabré, c’est la maintenance, souligne un expert, rappelant que la situation peut se détériorer pendant de longues années. Le problème avec l’hydroélectricité, c’est que lorsque cela fonctionne mal, ce n’est pas aussi criant que dans le cas d’un moteur. Un barrage ne s’arrête pas d’un coup. » Ailleurs, comme à Akosombo, au Ghana, c’est la mauvaise gestion de la ressource en eau qui fait baisser la production, la centrale perdant en efficacité lorsque le niveau du réservoir est trop bas.

L'éco du jour.

Chaque jour, recevez par e-mail l'essentiel de l'actualité économique.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles